Студия "Лимонад" он-лайн

Программа работы студии включает проведение он-лайн лекций, презентаций, концертов и интервью.

Григорий Фалькович. Фото: Светлана Дидух-Романенко

Если вести счет дней человеческих до ста двадцати лет, то восемьдесят — это средний возраст, когда мудрость и молодость не исключают друг друга. Тот, кто лично знаком с отпраздновавшим 80-летие поэтом Григорием Фальковичем, согласится со мной без колебаний. Оставаться молодым, вероятно, и есть свойство творческой личности, аккумулирующей энергию Космоса и трансформирующей её в искусство.

Если, как говорил Бродский, поэт — это орудие языка, то поэзия — орудие души. Вот и возникает этот неповторимый симбиоз: сначала — русского, позднее — украинского языка (словно созданного для поэзии) и еврейской души (переполненной опытом предков, познавшей «беспредельность миров и пределы жестокой земли»).

Любовь к своей родине — Украине, и ее народу, любовь к Израилю — родине праотцов, и еврейскому народу, рассеянному по всей земле, питают лирику Григория Фальковича. Еврейская тема звучит в стихах то напряженным набатным колоколом, то грустной и нежной скрипкой.

Не лічу образи і погрози.

Не лікую рани і жалі.

Не роблю, не слухаю прогнози.

Споглядаю Всесвіт на землі.

Тут убито стільки мрій і храмів,

Стільки мов сплюндровано поспіль.

Я — прямий нащадок Авраамів.

Де мій Київ? Де мій Ізраїль?

Первая книга стихов Григория Фальковича вышла в Киеве в 1979-м. До появления следующей прошли долгие пятнадцать лет, но неизменным осталось тонкое, глубокое, неповторимое лирическое начало поэзии, отрицающее любое насилие и ненависть. Вот строки из стихотворения «Моисей», которые могут стать эпиграфом ко всему творчеству поэта:

Я к вам с миром иду. Пусть останутся кровь и вражда

Позади, на дорогах, измученных нами.

Родился будущий поэт в киевской еврейской семье 25 июня 1940 года. Через год, 22 июня, его жизнь изменилась в одночасье. Из детства во взрослую жизнь пришли вдумчивость и гуманизм, и боль, и свет, и вдохновение. Пришли и благодаря и вопреки тому немилосердному и одновременно великому времени, в котором ему выпало счастье выжить и жить. Мама — Белла Ароновна Ваховская — эвакуировавшись, спасла сына от гибели. Оставшись вдовой после войны, она приняла на себя все тяготы тяжелых, голодных и недружелюбных по отношению к «безродным космополитам» сталинских послевоенных лет. Отец — Авраам Фалькович — не вернулся с войны. Не пришел с фронта и мамин брат Иосиф.

|

|

| В раннем детстве | Киев после освобождения в 1944-м |

21 июня

Добегут до июня сады тонконогие.

Грянут громы. И вызреет чувство вины.

Наши матери знают одну хронологию:

До — и после войны.

Их нескладную жизнь поделила судьба для удобства —

Чтобы проще – трофейным армейским ножом:

До войны – это все, что до страха, до вдовства.

Ну а после войны – все, что будет потом.

А эти строки из первого поэтического сборника «Высокий миг» позже выгравировали на одном из обелисков в Белоруссии:

Кто такой Неизвестный солдат,

Мог бы вам рассказать наш комбат,

И комроты, и младший сержант,

Но они вместе с нами лежат.

В 1999 году в Биробиджане был издан замечательный двуязычный (русско-украинский) сборник стихов Григория Фальковича «Скрижали откровения». Потом был ряд книг на украинском языке: «Сповідуюсь, усе беру на себе…», «Шляхами Біблії пройшла моя душа», «На перетині форми і змісту» и многочисленные книги стихов для детей.

Особое двуединство — свойство жизни и творчества поэта: два языка — русский и украинский, два направления — поэзия для взрослых и для детей, две судьбы, слившиеся воедино: еврейская и украинская. Этот феномен сплетения языков, культур и корней — уникальное и благодатное поле для серьёзных литературных исследований.

«Иерусалим», «Жертва Авраама», «Убитым еврейским поэтам», «Михоэлс», «Варшавское гетто», «Экклесиаст» — в этих стихах — размышления об истории, её цикличности, Катастрофе, неразрывности и единстве всего происходящего на Земле.

Читаем в стихотворении «Диаспора»:

Огромный мой мир, подари теплоту и приют.

Погромный мой мир, дай хотя бы дождаться Мессии.

Из Бабьего Яра куда нас дороги ведут?

Обратно в Египет? А после опять до России?

Неужто опять мне придётся все круги прожить?

Неужто опять я Завет преступить не посмею,

Прощая людей, обреченных меня не любить,

Прощаясь с землёй, почему-то опять не моею?

Смешалась печаль потемневших славянских озёр

И чёрные слёзы сухих палестинских колодцев.

Колышется ветер. Он мне с незапамятных пор

Недолгим страданьем и вечной любовью клянётся.

Книги Григория Фальковича

От стихотворения «Экклезиаст» веет чернобыльский ветер:

Пришло искушенье глотком недоступной воды.

Желанья греховны, Желание смерти — тем паче.

По следу улитки, по влаге мокрот и слюды —

Чернобыльский ветер и дикие свадьбы собачьи.

_____________

По следу улитки спешит мировая война.

На слово неправды озонный проём отзовётся.

Душа моя жаждет, душа моя скверны полна,

С ведёрком бездонным стоит у колодца.

Что помыслы наши? Не промысел божий, увы.

Зачем так бездонно и гулко моё каждодневье.

Хотел я пройти по траве, не калеча травы.

Хочу я хоть слово сказать не во гневе.

И все-таки, жизнь потакает беспечной любви —

В снегах ли она, иль опять в соловьином раскате.

Несчастный ребенок, зови мою душу, зови.

А вы, соловьи, не пускайте ее, не пускайте.

«Важно осознавать, что Григорий Фалькович — еврейский поэт, — пишет о творчестве Григория Абрамовича литературовед и критик, академик Иван Дзюба. — …В его стихотворениях находит отзвук неизбывная горечь народа, подвергшегося тотальному… уничтожению… В них и ностальгия по утраченному миру еврейской этнокультуры и еврейского слова на просторах Восточной Европы, и попытка по-своему реконструировать гипотетическое мирочувствование предков…».

До начала 1990-х годов Фалькович писал преимущественно по-русски. На вопрос, как и когда украинский язык вошел в творческую жизнь поэта, он сам отвечает так: «…Это был неподконтрольный, стихийный процесс. Каждое утро, часов в пять, чуть раньше или чуть позже возникали украинские стихи... Нужно было только их зафиксировать. Началось это до поездки в Израиль. Но Израиль многое дооформил во мне. Переплелось: украинское национальное возрождение, еврейское культурно-национальное возрождение, отцовские гены (родом из Полесья), постоянно звучащий україномовний динамик в детстве...».

Довоенные дети — особое поколение. В 2013 году, в серии «Лауреаты премии имени Леси Украинки» (премия в области литературы для детей, — прим. авт.) вышла книжечка, посвященная Григорию Фальковичу. В разделе «О времени и о себе» поэт, обращаясь к своим юным читателям, пишет:

«…Нам кажется, что все живые люди существуют …в одном, общем для всех, времени. Это не так. Мы отличаемся друг от друга, в частности, временем своего детства. Так, например, моё детство абсолютно не похоже на детство моей дочки, и, тем более, на детство моей внучки. Можно сказать, что мы все существуем в разных «детско-временных поясах». Поэт рассказывает своим юным читателям и молодым их родителям о послевоенных годах, о том, что для детей того времени основной «территориальной единицей» являлся Двор (с большой буквы), который и был их Вселенной. Рассказывает о лишенном сентиментальности быте, о коллективных играх и драках, о криминальных авторитетах, о том, как мальчишки, его сверстники, уже в мирное время трагически гибли, подрываясь на артиллерийских снарядах и авиационных бомбах.

|

|

Только одна тема опущена, нет её и в мозаике прекрасных детских стихов. Нет и быть не может. Слишком тяжела она для маленьких читателей. Тема эта прозвучит для них, повзрослевших, позже в поэме «Бабий Яр», в стихотворении «Яд Вашем», где поименно перечислены взрослые и дети из семьи отца и матери — 13 человек, расстрелянные в ярах, стёртые безвозвратно с лица земли.

Нынешнее поколение украинских читателей знает Григория Фальковича, в основном, как автора замечательных детских стихов, которые входят в школьные программы, нередко становятся песенками, превращаются в мультфильмы и театрализованные постановки. Немалыми тиражами издаются его красочно оформленные книги, а сборник «Шaлaхмонесы» стал «Украинской книгой года» в одной из номинаций.

Однажды, рассуждая об «имидже еврейского народа» в украинской литературе, поэт сказал: «Предположим, ученики знакомятся с лучшими образцами украинской литературы, достойно представляющими свой народ. А что смогут почитать еврейские дети, чем они смогут «козырнуть» перед однокашниками? Дореволюционными текстами или переводами с иврита? Это — очень тонкая «материя». Нельзя позволять, чтобы образ еврея складывался преимущественно из досужих разговоров, анекдотов, карикатур и ругательных статей про олигархов… Нужна современная детская литература, общечеловеческая по масштабу проблем, национальная по конкретизации быта и традиции, которая вызывала бы уважение и интерес к еврейскому народу».

Приведенный выше фрагмент интервью перекликается с размышлениями поэта о возникновении «детской составляющей» его поэзии: «Причины, думаю, в давнишней детской обделенности: играми, беззаботностью, отцовским присутствием (погиб на фронте), маминым вниманием (работала на полторы ставки, мы почти не виделись), защитным силовым полем семьи и родни (почти все погибли в ту войну) …Очевидно, в том послевоенном детстве, что-то невостребованное, нереализованное закрылось во мне и законсервировалось до «лучших времен». А впоследствии очнулось и потребовало выхода. Как-то сама собою и в детские стихи вошла еврейская тема, актуальная для моей внелитературной жизни последние лет двадцать пять-тридцать. Не знаю, как относиться к тому, что некоторые уважаемые люди считают вообще все мои стихотворения еврейскими, а также …говорят о традиции Шолом-Алейхема. …Могу лишь напомнить, причем, прежде всего — самому себе, что традиция не такая уж предосудительная штука. В нашем народе всегда почитали верность традициям, усматривая в этом залог преемственности поколений и непрерывности основных принципов нравственного жизнеустройства».

А что же с поэзией для взрослого, вдумчивого читателя? Сейчас готовится к выходу томик избранной лирики Григория Фальковича «У Всесвiтi, на сонячному боцi».

Уже в течение трёх десятилетий Григорий Абрамович пишет свои изумительные стихи в основном по-украински, и их активно переводят на английский, идиш, иврит, польский, грузинский, чешский и русский языки.

А вот эти строфы сыграли особую роль в его судьбе:

Шолом-Алейхем, попросту, шолом —

Произнесу и стану чуть добрее.

Великий прадед, я Вам бью челом

От имени сегодняшних евреев.

Великий прадед, ребе и хохмач,

Двадцатый век вершит своё судейство.

Надежда плюс надежда (в скобках — плач) —

Вот формула славянского еврейства.

У каждого на свете свой удел.

Мы все живём Судьбе и Богу внемля.

Простите, ребе, я бы не хотел,

Чтоб Вы опять пришли на эту землю,

Чтоб вы смотрели в наши зеркала,

Накрытые Варшавскими ночами,

Чтоб разбирали детские тела,

Чтоб наша кровь Вам под ноги текла,

Чтоб ужаснулись Вы: не снег, не мгла —

То пепел наш клубится над печами.

Зачем Вам видеть мир из-под крыла

Полесской прокаженной черной речки?

И лучше Вам не знать, что умерла

Вселенная еврейского местечка.

Вам повезло. У Вас иной удел.

Но, если жить, веленью сердца внемля,

Поверьте, ребе, как бы я хотел,

Чтоб Вы опять пришли на эту землю!

Мы вместе будем в будущем своём —

Все сущие — евреи, не евреи…

Шолом-Алейхем! Попросту, Шолом!

Да будет нами этот мир добрее.

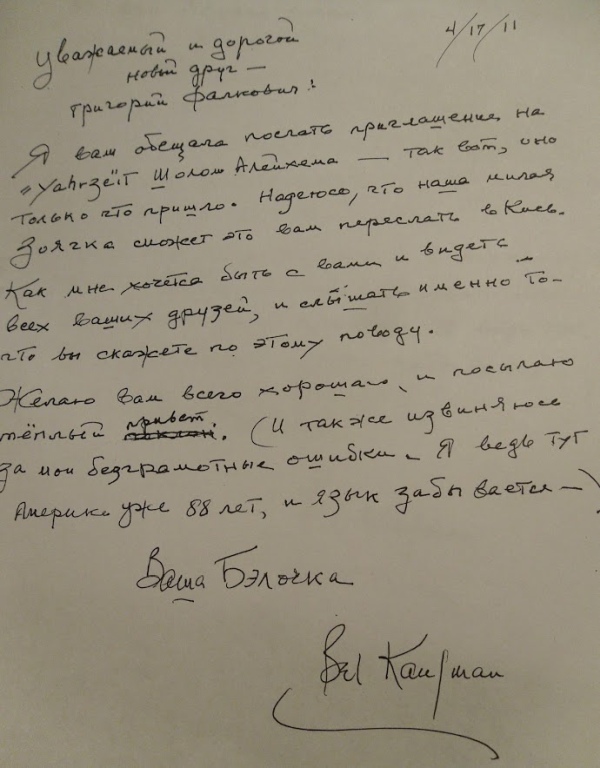

Стихотворение это послужило началом знакомства и дружбы поэта, ставшего первым лауреатом премии имени Шолом-Алейхема в Украине и возглавляющего в Киеве общество имени Шолом-Алейхема, с внучкой классика мировой литературы, известной американской писательницей Бел Кауфман. Произошло это в 2009 году.

|

|

| Бел Кауфман и ее письмо Григорию Фальковичу |

Бел Кауфман, двенадцатилетней девочкой приехавшая из Одессы в Нью-Йорк, пошла по стопам своего именитого деда. Её перу принадлежит переведённая на 16 языков и ставшая бестселлером новелла «Up the Down Staircase» («Вверх по лестнице, ведущей вниз»). В сто лет профессор Бел Кауфман в одном из колледжей Нью-Йорка ещё вела курс «Еврейский юмор». В своих выступлениях она повторяла, что важнейшими компонентами жизни, еврейской в частности, являются «humor, love and curiosity» (юмор, любовь и любознательность). С особым чувством уважения и гордости говорила она о своем деде, и ежегодно в день смерти Шолом-Алейхема выступала на литературном собрании в одной из синагог Манхеттена. Там, следуя завещанию самого Шолом-Алейхема, каждый год в этот день, на идише и английском публично читаются его рассказы. В 2011 году Григорий Фалькович получил по почте приглашение на такое собрание вместе с письмом, написанным рукой Бел Кауфман.

В 2014-м, известная американская писательница, на сто третьем году жизни, увидев стихи Фальковича в сетевом журнале «Заметки по еврейской истории» написала мне: «…Еще раз я читала и перечитывала стихи Фальковича и восхищалась его талантом. Я нахожу его поэзию необычайно трогательной и прекрасной. Пожалуйста, скажите ему, что я — его новый поклонник…».

Связь имен и времен не прерывается. В квартире поэта, напротив окна, висит портрет Шолом-Алейхема. Его творчество, преисполненное любви, доброты и смеха сквозь слёзы, близко и дорого хозяину этого дома.

Зоя Полевая, специально для «Хадашот»

Григорий Фалькович. Стихи

***

Не бачу надміру в цвітінні,

Не бачу обмалі в любові.

Що починалося з півтіні,

Воно й скінчиться на півслові.

Не бачу вищості у вітті,

Не бачу зверхності у хмарах.

Спокійні та несамовиті,

Роки розібрані по парах.

А я — між ними, я — між ними,

Та все стежинами кружними.

Не чую в пісні примітиву.

В дощі не убачаю втоми.

Глибінь псалмового мотиву

Знов нагадала, що ми й хто ми.

І я блукаю, мов сновида,

Шукаю той псалом Давида,

Де закодоване віками

Моє життя поміж рядками.

***

По той бік України — Україна,

Сповита містечковим забуттям,

Прабатьківського космосу руїна,

Дитинний світ, покинутий дитям.

Колись ми віддалися Божій силі,

По всіх усюдах нас водив водій.

Нарешті, ми втомилися й осіли

На тих планетах болю і надій.

По той бік України — Україна

Зомлілою дорогою тече,

Де зрубана одвічна тополина

Єврейську хатку підпира плечем.

Там, на тім боці, і зима біліша,

I зеленіші спогади трави.

На мові їдиш там шепоче тиша,

Ридають на івриті молитви.

Там українською хтось видихне: «Ой, нене...».

Там сходить сонце, лагідне й старе.

Туди мій сон літає по натхнення,

I смуток мій наснагу там бере.

***

Тев’є-Тевель

Н. Лотоцькій, Б. Ступці,

Між Тев'іних свічок горів і мій вогонь —

Наївного життя, надії та жалоби,

А на Святе Письмо звівало сніг зі скронь,

І кінь в мені шукав Господньої подоби.

А світ в мені шукав якогось опертя,

Та я мовчав, як міг, я заживав неслави,

Аби не передать свого передчуття

Знервованим вітрам, позбавленим уяви.

Між Голдиних дочок була й моя любов,

Осміхнене дівча, галузочка зелена,

Як пісня між пісень роздоллів і дібров,

Обіцяній землі обіцяна для мене.

О, скільки поколінь минулося мені,

Аби повірив світ по всій отій гонитві —

П'ять Голдиних дочок ізнов на виданні,

І Тев'є на шабат ще не скінчив молитви.

***

Сповідуюсь, усе беру на себе,

Як осінь листопадове ярмо.

Із нею вдвох нам прощення не треба —

Навіщо ж ми до снігу ідемо?

Пощо нам та байдужа холоднеча,

Відчужені колодязі й сади?

Що сповідь — то повернення чи втеча?

Відкіль тікать, вертатися куди?

Десь поза там, десь поза тим кордоном,

За сухолистом, за сирим бетоном

Лежить комусь обіцяна земля.

А в сповідальні дме всесвітній протяг,

Наївні дерева скидають одяг,

І пахне снігом: хтозна-звідкіля...

***

Необережні подорожні,

Ми множимо слова порожні,

Клонуємо думки тривожні

І почуття, думкам тотожні.

«Відчай», по-давньому — «єуш»*.

Од примхи людської залежні,

По-людськи ми й необережні:

Не бережемо власних душ.

А душі, проліски горішні,

Вони з народження безгрішні

І давнім спогадом святі.

Душа безвинного дитяти

Ще пам'ята небесні шати,

Але не може пригадати

Господніх слів у цім житті.

Як ми, прочани та заброди,

Земної прагнуть нагороди

Жита, отави й спориші.

А десь, в космічнім закавулку

Шукає нашого притулку

Прозорий пролісок душі.

* Єуш (івр.) — відчай.

Вірші Григорія Фальковича у перекладі івритом Долі Подгайц

У затишку відпочива душа —

П’є вічність із небесного ковша,

Напевне, знов шукає поміж зір

Того, кого людський не знайде зір.

А в затінку тремких переплетінь

Тиняється моя торішня тінь —

За спогадом, неначе за виною,

Не може розлучитися зо мною.

У затінку-у затишку-у тиші

Остріші відчуття, думки ясніші.

Я знов у межах власних володінь:

Тут все родинне — Всесвіт, Тиша, Тінь.

אַתְּ בְּשַׁלְוָה תָּנוּחִי, נִשְׁמָתִי!

וְנֶצַח מִין שָׁאוֹב שְׁמֵימִי תִּשְׁתִּי.

אַתְּ מְחַפֶּשֶׂת שׁוּב בֵּין כּוֹכָבִים

אֶת מִי, שֶׁלֹּא רוֹאִים הָאֲנָשִׁים.

אֲבָל הַמִּשְׁזָרִים הַמַּרְטִיטִים

שֶׁל צֵל עָבַר, כְּאִלּוּ מִתְשׁוֹטְטִים,

מִמֶּנִּי לֹא רוֹצִים לְהִפָּרֵד

וּמוֹלִידִים זִכְרוֹנוֹתַי עַל חֵטְא.

הוֹ, נִשְׁמָתִי! אַתְּ בַּשַּׁלְוָה דּוֹרֶשֶׁת

רְגָשׁוֹת בְּהִירִים וְדַעַת מְפוֹרֶשֶׁת.

אֲנִי אָשׁוּב לְתוֹךְ גְּבוּלוֹת שֶׁלִּי:

בְּתוֹךְ שָׁלוֹם בֵּין אוֹר, תֵּבֵל, צְלָלִים.

Свіча горить — тоді вона й живе,

Долає власне тіло воскове.

Тремтить, горить, потріскує, шепоче,

До мене говорити хоче —

Ні, не сама, а через неї

Ті пагони душі моєї,

Що квітували во плоті

В моєму-іншому-житті:

Вони незримо-вільним рухом

Мене крізь полум’я несуть,

Щоб чув я зором, бачив слухом,

Й легенями, душею, духом

Сприймав любов — найвищу суть.

כְּשֶׁנֵּר דּוֹלֵק, – חַיָּה נַפְשׁוֹ שֶׁל נֵר.

אָז גּוּף שֶׁל שַׁעֲוָה הוּא מִתְגַּבֵּר.

אֵשׁ מַרְטִיטָה, לוֹחֶשֶׁת וּבוֹעֶרֶת, –

אִתִּי הַנֶּפֶשׁ מְדַבֶּרֶת.

נִדְמֶה, שֶׁמְּשׂוֹחֵחַ נֶצַח,

כְּדֵי לְהַזְכִּיר לִי אֶת הַנֵּצֶר,

אֲשֶׁר גַּם בְּתוֹכִי לִבְלֵב;

וְאֶת אֲשֶׁר שָׁכַח הַלֵּב

אֲבָל תְּנוּעַ שֶׁלּוֹ נִסְתֶּרֶת

עַכְשָיו מֵעַל לָה לֶהָבָה

נוֹשֵׂאת אוֹתִי, נַפְשִׁי שׁוֹמֶרֶת.

גַּם הִיא חַיָּה, וְהִיא אוֹמֶרֶת:

''יֵשׁוּת לַכֹּל – זֹאת אַהֲבָה!''.